2022. 11. 4. 19:23ㆍ번역/인터뷰

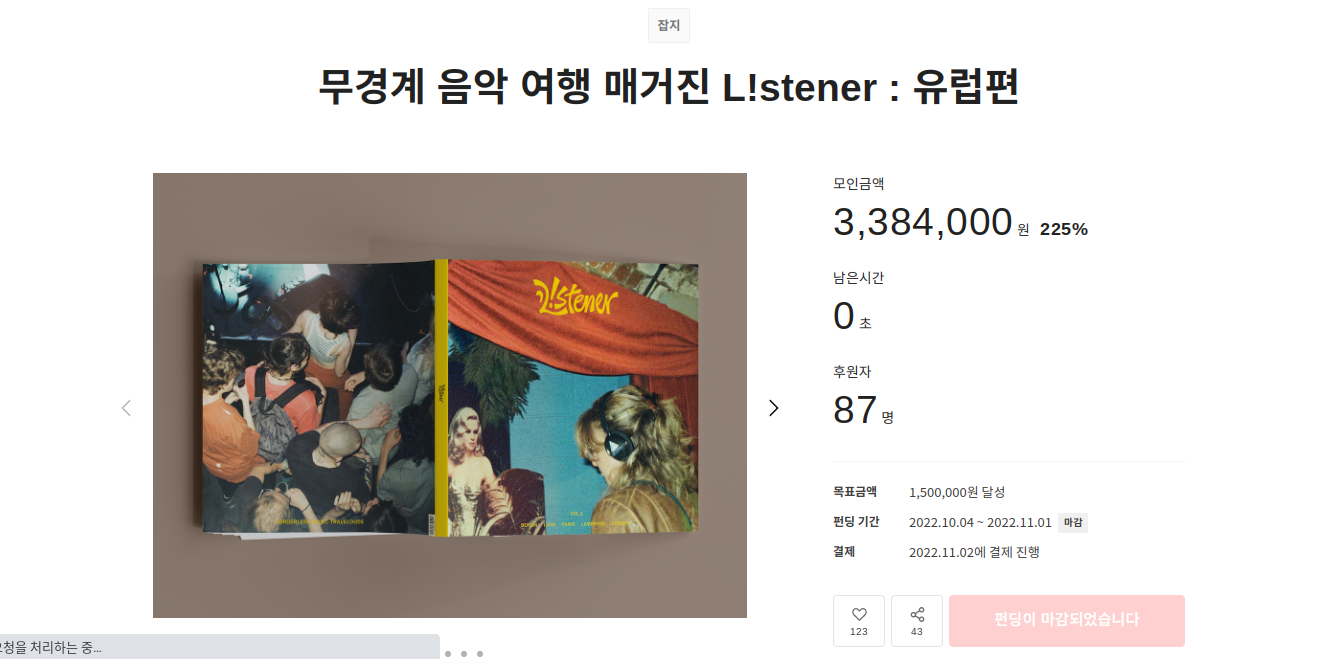

무경계 음악 여행 매거진 L!stener : 유럽편

무경계 음악 여행 매거진 L!stener : 유럽편

음악과 여행을 좋아한다면. 유럽의 길 위에서 만난 리스너와 음악들을 소개하는 리스너 창간호

www.tumblbug.com

글과 기획ㆍ현지혜 (지구옥 편집장)

번역ㆍ오성진

2022/11/03

남겨두려면 여기에 내용을 가져와야 하는데 실제로 출판 예정인 출판물은 어떻게 그 내용을 어떻게 보여주고 게시해야할지 항상 고민이다. 아 맞다, 이걸 번역하면서 쓴 번역가의 말? 비스무리한 게 있는데 그걸 갖다 놓으면 어느 정도 어떤 프로젝트였고 어떘는지 어느 정도 설명은 되겠다.

번역가의 말

어쩌면 거기에 계실지도 모르는 리스너들에게

과거. 수원시 율전동 신일 아파트. 초등학교 4학년 때쯤이었나, 자전거에 앉아 아버지께서 사주신 아이리버 MP3를 통해 Smash Mouth의 All Star를 들었던 기억이 얼핏 난다. 본 잡지의 표현을 빌려보자면 분명 내 “리스닝 역사”에서 가장 초반쯤에 자리 잡은 기억이다. 코러스 부분이 나오는 순간을 기다리다가 내리막길을 위험할 정도로 달리던 기분이 어찌나 짜릿하던지. 그때가 처음이었다. 항상 귀에 이어폰이 꽂혀있던 내 안에 자리 잡고 있는 몽글몽글한 그 무언가를 느낀 건. (어쩌면 원래는 없던 게 생겨난 걸지도?)

조금 앞으로 와서 중학교 시절. 아버지의 일을 위해 가족 전체가 짐을 싸고 미국의 캔자스주로 2년간 떠났다. 집과 학교 사이 등하굣길을 매일 3,40분씩 걸어 다니던 내 귀에는 여전히 노래가 흐르고 있었다. 하루는 노아라는 친구가 — 노아는 내 락커 바로 옆에 캐비닛을 쓰던 친구였다 — "넌 항상 이어폰을 끼고 다니던데 도대체 뭘 듣는 거야?" 하고는 내 이어폰을 빼더니 자기 귀에 가져다 댔다. 한두 찰나 정도 지났으려나, "내일 이 시간, 여기서 봐" 하고는 홱 가버리던 노아. 다음 날 같은 시간, 걱정 반 기대 반 두근거리는 마음으로 락커로 걸어갔다. 노아는 나를 쓱 보더니 가슴 품에서 뭔가를 굉장히 은밀하게 꺼냈다. 기대보다는 걱정 쪽으로 쏠리던 내 마음은 노아의 손에 들린 새까만 정사각형체를 보고 이내 곧 물음표로 가득 찼다. 노아는 내게 "집 가서 이걸 듣고 와" 하더니 또다시 시큰둥하게 수업을 들으러 갔다. 벙찐 내 손에 들려있던 건 AC/DC의 <Back in Black>이라는 앨범이었다. 집에 가서 느껴질 듯 말 듯, 알쏭달쏭한 기분으로 앨범을 몇 차례 감상하고 나니 내 안에 무언가는 이미 로큰롤의 그것으로 변해있었다. 그날부터 머리카락도 빠르게 자랐고 청바지는 알아서 쫄아들었으며 싫은 감정이 들 때면 나를 화나게 만든 게 무엇인지 생각할 줄도 알게 됐다. 적어도 느낌만큼은 분명히 그랬던 걸로 기억한다. 위저, 브리더스, 라디오헤드, 너바나, 화이트 스트라입스, 블랙 키스, 브라이트 아이즈, 스노우 패트롤, 래몬스, 더 킬러스, 블링크 182, 롤링스톤즈, T.렉스, 비틀즈, 고릴라즈, 레드핫칠리페퍼스, 빌리 조엘, 레이지 어게인스트 더 머신, 더 스트록스, 더 후, 푸 파이터즈, 퀸, 더 도어스, … 그날 이후로도 락커 앞에서 노아와의 은밀한 CD 거래는 매일같이 진행되었다. 거래라고 해봤자 내가 노아에게 주는 거라곤 이번 건 베이스라인이 좋았다는 둥, 아니면 이 밴드는 저번에 걔네보다 별로였다는 둥, 어영부영 뚫린 입으로 평가만 늘어놓으면 되었던 터라 내겐 너무도 좋았던 조건이었다. 노아도 내 평가 릴레이를 즐겼는지 점점 홱 돌아서는 빈도수가 줄었고, 어느새 우리는 가장 친한 친구가 되었다. 지금까지도 당시의 그에게 그저 감사할 따름이다. 그 뒤로 어떻게 음악을 즐겨야 할지, 왜 새로운 소리를 접해도 찡그리거나 놀라면서 굳이 거부할 필요가 없는지, 또 그 안에 좋은 부분은 어떻게 골라 들어야 하며, 그러다 보면 결국엔 어떻게 그 곡의 전체를 좋아하게 되는지, 전부 그때 그와 즐겨하던 작은 거래에서부터 배운 것이기 때문이다.

그리고 현재. 서울. 평소대로 내 플레이리스트를 들으면서 번역하던 어느 날, 지구옥 편집장으로부터 연락이 왔다. 유럽을 여행하면서 음악을 듣는 사람들을 인터뷰한 내용의 잡지를 번역해줄 수 있겠냐고. 그렇게 받아 든 텍스트는 정말 재미있었다. 이야기를 좋아한다는 리비나와 멋진 그림들을 그리는 에밀리아를 비롯해 업무 중 쉬는 시간에 짬을 내서 음악을 듣고 있던 가브리엘라, 그리고 미리 연락해둔 우버 운전자를 기다리던 짧은 와중에도 웃으면서 흔쾌히 인터뷰에 응해준 아데일까지. 지혜님이 유럽 곳곳을 돌아다니며 만난 멋진 사람들과의 인터뷰를 담은 글은 당시의 장면들을 선명하게 그려냈기에 읽고 번역하는 재미가 쏠쏠했다. 무엇보다 인터뷰를 번역하는 흥미를 돋운 건 이곳저곳 뚜벅뚜벅 두 발로 걸어 다니며 사람들을 붙잡고 음악에 관한 이야기를 나눈 편집장님의 모습을 상상하는 재미였다. 잡지 구성 중에 Music Spot이라고 이번 호에서 소개하는 유럽의 각 도시에서 음악을 느끼기 좋은 장소를 소개하는 코너가 있다. 그중 리옹 편을 보면 지혜님이 찍은 어느 레코드 샵의 사진이 있는데, 조금만 가까이 보면 유리창에 비친 지혜님의 모습도 볼 수 있다. 휴대폰의 렌즈는 물론이고 편집장님의 시선 또한 어렴풋이 위로 향해있는데 그 모습을 보며 ‘어쩌면 이분은 정말 이렇게 세상과 음악을 올려다보는 사람이지 않을까?’ 생각하며 더욱더 그녀의 인터뷰에 담긴 진심을 느낄 수 있었다.

번역에 필요한 과정과 마음 자세는 일반 독서의 그것과는 사뭇 달라서 어떨 땐 실제로 그 글 안의 세계를 보는 것과도 같은데, 백문이 불여일견이라고 했나? 이 인터뷰집을 번역하며 지금껏 친구들과 힙합은 뭔지, 타일러인지 에이셉인지, 진정한 록이란 뭔지, 왜 블러가 오아시스보다 더 멋진 밴드인지, 백날천날 이야기해도 내리지 못했던 결론에 도달했다. 자기가 품고 있는 음악이 로큰롤이건, 힙합이건, 재즈나 트로트이건, 그건 아마 별로 중요한 일이 아닐 거라고. 그보다 중요한 건 어떻게든 우리 안에 음악을 품고 사는 것이라고. 멀리서 온 동양의 사람이 긴장된 표정으로 순수하게 음악이라는 주제로 잠시 이야기를 나누자고 했을 때 유럽인들의 발목을 잡은 건 무엇이었을까? 골동품 가게 사장님이 마감시간을 한참 남겨두고 가게 문을 닫고 의자 두 개를 나란히 놓고선 오손도손 이야기를 하도록 만든 건 무엇이었을까? 여유로이 즐기는 그들만의 휴식 시간에도 베를린의 들뜬 표정의 어느 화가의, 리옹의 느긋한 어느 노부부의, 파리의 무뚝뚝한 어느 부동산업자의 입을 열게 만든 건 무엇이었을까?

사실 당신도 가슴속에서 그 무언가를 언뜻 느끼며 사는 부류의 인간이라면, 그런 당신에게 이번 <L!stener>의 창간호를 기분 좋게 권하고 싶다.

분명히 거기에 계시는 당신에게,

번역가 오성진 드림

Translator’s Note

To listeners who might be there,

Maybe it was when I was 9 or 10. I was on my bicycle, with All Star by Smash Mouth booming through my headphones, patiently waiting for the chorus to hit. If I may borrow a phrase from this magazine, this was one of the first memories of my “L!stening history”. Man oh man, I still remember the thrills of rocketing down the hill through the rushing wind. I guess that was the first time when I felt something in my guts, something soft and mushy. (Still not sure if it was already there or appeared out of nowhere.)

A couple of years later, my whole family left Korea for 2 years for my dad’s job in Kansas, US. From our new house to school, it took from 30 to 40 minutes on foot. Lucky me that the school was to the East of our house. I walked along the Kansan sunflowers that were facing me on my way back and forth. Even then, I would always have my headphones on. On a not-so-particular day, this kid — His locker was right next to mine — named Noah said to me, “You always have those headphones on. What are you listening to anyways?” Then he took my headphones and held ‘em dangling right next to his ears. Maybe it took a second or two until he gave them back and said Tomorrow. Here. Same time. He turned and left with a scoff just like that. The next day, same place, same time. I was walking towards my locker, simultaneously panicking with worries and hoping for something fun. Noah was already there. He saw me from the corner of his eye but kept his head forward. He very delicately put his hand inside his jacket to reach his patch pocket. My mind, full of terror, full of panic, and now running out of hopes for fun, was soon filled with question marks that rushed in as I saw a black square thingy on his hand. He handed the object to me and said, “Try this, and come back tomorrow.” He left again. He nonchalantly walked off again.

In my sweating palm, there was a CD. It read <Back in Black>. I went home and put it on through my family’s audio system. With a puzzled face, I played the CD and gently lay on the living room floor. Man, Rock and Roll wasn't noise pollution after all. After having it on repeat twice, the smushy thing inside me had become that of Rock ’n’ Roll. So edgy, yet so rugged. Since then, my hair had been growing out much faster, all my denim clothes had shrunk tighter, and I started to get angry at something that was just bugging me for stupid reasons. Weezer, Breeders, Radiohead, Nirvana, White Stripes, Black Keys, Bright Eyes, Snow Patrol, Ramones, The Killers, Blink-182, The Rolling Stones, T.Rex, The Beatles, Gorillaz, Red Hot Chili Peppers, Billy Joel, Rage Against The Machine, The Strokes, The Who, Foo Fighters, Queen, The Doors, … From that day on, our little trade deal kept on going for almost every other day. I call it a “trade” for the sake of convenience, but all I had to do really was just review the album however I’d liked to. I’d say something dumb like The bassline on this one was great. Or at other times, I’d say something like meh, this one wasn’t as good as the last one. So I can say I had it easy for something so great. Noah also seemed to enjoy my comments as well. Soon enough, we became best friends. I still thank him to this date. I learned it all from that little trade during breaks. How to enjoy music to my taste, why I don’t need to frown or unnecessarily act surprised when I encounter new sounds, how to find what I like from those foreign sounds, and how that approach will ultimately lead me to like the whole song in the end.

Now, let me fast-forward the story to about a month ago in Seoul. On another not-so-particular day, I was translating, listening to my playlists. I got a call from Jihye, the editor and the creator of this project. She said she had a text to show me. They were the interviews she did while traveling in different cities of Europe, talking to people on music. It was intriguing. From Livina who likes stories and Emilia who paints wonderfully to Gabriela who was listening to music on her break and Adail who gladly accepted the interview while waiting for his Uber ride. Jihye’s interviews with these cool pedestrians visualized the scenes so clearly that it made the translation much more pleasing and easy. What made it fun the most was picturing the editor walking here and there on her foot, trying to talk to random people on the street. There’s this section in this magazine called “Music Spot”. It introduces venues where you can enjoy music in the cities of her visit. In Lyon’s edition, there is a picture of a record shop. In the picture, if you look a little closer, you can see the reflection of the editor in the glass display. And you will notice that her head, along with her iphone lens, is angled a bit upward. Maybe this is how she really sees the music and the world, with deep respect and interesting questions, I thought. It made me more involved while working.

The mindset and process that takes place during translation are a tiny bit different than that of reading. Sometimes, you feel like you are in the text’s world vividly from moment to moment. And as the old saying goes, a picture is really worth a thousand words. I realized something while translating this magazine. Realized one thing I couldn’t through all the conversations I had with my friends. “What is REAL Hip-hop”, “Is it Tyler or A$AP”, “What is REAL Rock”, and “Why Blur’s career is so much better than what Oasis has built”. They all seemed so naive for the first time. Whether it is Rock ‘n’ Roll, Hip Hop, Jazz, or Trot that you have inside you, maybe that’s not so important. Maybe what’s really important is the fact that you have something in you. What must have stopped the Europeans when they encountered a woman from a country so far away, asking for their few minutes to talk about music? What must have made the owner of an antique shop close his shop much earlier than usual and bring out two chairs to simply chat about music? A happily walking painter of Berlin, a calm old couple of Lyon, and a straight-faced real-estate agent of Paris. What must have it been that made them open up and talk during their peaceful breaks?

Are you one of the categories of people who feels this thing inside you? Then I happily recommend the very first edition of the <L!stener> magazine.

To you, who is unmistakably there,

Your translator, Jin Oh

이런 식으로 작성했다. 글의 길이 때문에 아쉽게도 잡지에는 실리지 못하게 되었지만 남의 글을 번역하거나 과제용이 아닌 개인적인 글은 나름 오래간만이라 아쉽단 마음에 블로그에도 올렸었고 어젯밤에 번역본 최종점검까지 마무리짓고나서 인스타그램에도 올렸다. 근데 인스타에는 진짜 긴 글 같은 거 올리지 말자고 생각했었는데 정말 혼자 놓여진 상황에서 어떻게든 길을 찾아보자니까 자동으로 되더라. 창피하지도 않았다. (물론 오늘 운동하면서 문득문득 새벽에 올렸던 걸 떠올리면서 "윽!" 하긴 했던 것 같기도.)

또 적을만한 게 뭐가 있을까. 이번에 느낀 건 1) 앞으로의 번역일을 구하는 태도의 변화, 2) 의뢰인과의 소통할 때 표현하는 능력을 키워야 된다는 점, (지혜님이 다 네네, 해주셔서 다행이다 정말) 3) 번역 비용의 구체화 (이건 개인 노트에 따로 적어둬야겠다) 4) 번역 포맷의 구체화 (구글 닥스처럼 공유 문서에 하기 보다는 날을 정해서 그 날까지 퇴고도 전부 된 채로 보내준 뒤에 수정 요청 횟수를 애당초 정해두는 편이 가장 좋을 것 같다. 이 부분은 정말 비효율적이었다)

...이 정도 있는 것 같다.

너무 재밌고 뿌듯한 작업이었고 번역을 하면서 앞으로도 이렇게 일이 끊기지 않고 신나서 하루에 3-4시간은 거뜬히 매일 번역을 하면서 살고 싶다는 생각이 들었다.

작업에 사용된 구글닥스는 대충 요런 형식이었다. 그리고 구글닥스, 기본 폰트, 크기 9pt로 126장을 번역했다. 기간은 9월 30일부터 11월 3일까지 했으니까 꼬박 35일이 걸린 점을 감안하면 지혜님께서 정말 넉넉하게 시간을 주셨던 것 같다. 여러모로 첫 번역 출판물 (출판 인쇄물 쪽으로는 작은 것들 몇 개 빼고는 정식으로 처음) 로서 정말 만나게 되어 반갑고 운이 좋은 텍스트였다.

끝!

*올해는 여러모로 의미가 있는 한해였는데 그 중 하나로는 외향적 접근법에 거부감을 많이 허물었다는 것이다. 친구의 친구를 통해 알게된 모임에서 만난 분이 진행하는 프로젝트에 가담하면서 동시에 다른 일들도 많이 받고 일할 수 있었다니. 지난달, 지지난달 참 많이 배운 것 같고 앞으로도 재밌는 일거리들을 더 많이 받을 수 있도록 노력해야겠다. 오늘 글을 전반적으로 너무 초딩 일기같이 적은 건 오늘 진짜 그동안 쌓인 피로감 풀려고 어젯밤부터 작정하고 12시간 동안 침대에 드러누워있다가 그마저도 일어나서 대충 끼니를 때우고 다시 드러누워서 유튜브나 보고 딩가딩가 집에서 오후 4시까지 시간을 보내다가 운동을 하고 또 끼니를 대충 때우고 앉았더니 축 늘어져서 나른한 것 같다. 하룻밤만 더 자면 체력 완충될 듯.

'번역 > 인터뷰' 카테고리의 다른 글

| #88. DAVE CHAPPELLE, KENDRICK LAMAR (0) | 2022.09.12 |

|---|---|

| #87. Quentin Tarantino, <The Hateful Eight> Interview (0) | 2022.09.06 |

| #85. 무라카미 하루키: "실용적이어야만 한다." (0) | 2022.08.30 |

| #83. 페미니스트 소설가와 무라카미 본인이 함께 바라본 무라카미 하루키의 작품들 (0) | 2022.08.16 |